Basic HTML-Version

Die ursprünglichen Lichtquellen der Leuchttürme: Holzfeuer

– Kerzenlaternen – Kohlenblüsen – Öl – oder Petroleum-

lampen – Gas – Glühlicht – führten letztendlich zu elektrisch

betriebenen Leuchten. Dabei verlief der Weg von der Glüh-

über Lichtbogen- zur Xenon- Hochdrucklampe.

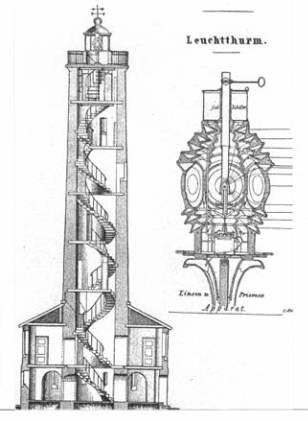

Im Lauf der Jahre wurden unterschiedliche optische

Systeme zur Lichtverstärkung entwickelt. Auf den

Parabolspiegel mit Argand-Lampe folgte der Einsatz von

Fresnel-Linsen und führte schließlich über die

Scheinwerferlinse zur sog. Lichtkanone. Diese arbeitet

nach dem Kino-Projektionsverfahren und eignet sich mit

ihrem scharf begrenzten Strahl von hoher Lichtstärke als

Präzisions-Sektorenfeuer. Während ein Parabolspiegel mit

Argand-Lampe eine Reichweite von ca. 15 km hatte, kön-

nen mit einer Lichtkanone immerhin 60 km überbrückt wer-

den.

Die ersten Leuchtfeuer strahlten ihr Licht gleichmäßig und

ununterbrochen aus. Mit zunehmendem Schiffsverkehr

wurde es dann nötig, jedem Leuchtturm seine eigene

Kennung zu geben. Diese besteht aus Lichtblitzen in

bestimmten Abständen und von genau festgelegter Dauer.

Eine eigens dafür konstruierte Maschine ließ anfangs

Blenden um die Lichtquelle rotieren und erzeugte so die

Blitzgruppe. Später sorgten elektronische Taktgeber für

den Rhythmus. In früherer Zeit waren die Leuchttürme mit

Menschen besetzt, die sich um das Funktionieren der tech-

nischen Anlagen kümmern mussten. In den meist einsam

Leuchtturm von

Wangerooge 1856.

Daneben: Fresnellinsen